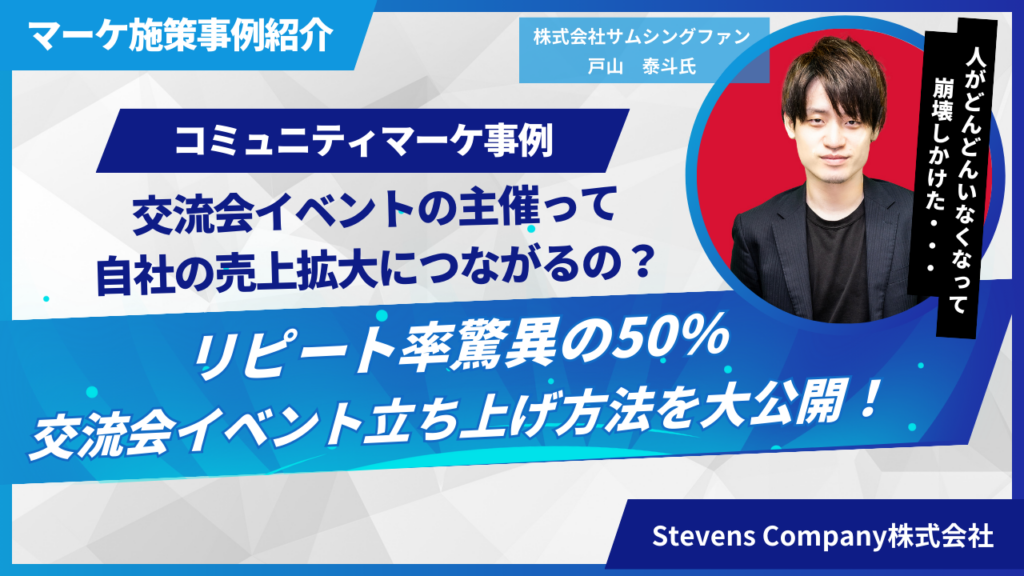

今回は、「IT飲み会 ®」というIT界隈の経営者やマーケターを主な対象とし、交流会イベントを毎月主催している株式会社サムシングファンの戸山泰斗さんにインタビューしてみました。

単なる交流の場にとどまらず、オフラインコミュニティマーケティングとして他のマーケ施策と比べて集客効果が高いのか?という点が気になったので、実際のところを聞いてみました。

実は、私と戸山さんもIT飲み会ではない別の交流会イベントで知り合って仲良くなりました。

今回は、

- 「なんで交流会をやっているのか?」

- 「売上につながっているの?」

- 「そもそも採算合ってるの?」

- 「他のマーケティング施策と比べてどう?」

- 「今からやるなら、具体的にどうやってやるの?」

と、その具体的な手法についてお話を伺いました。

戸山さんのご厚意があり、オフラインのコミュニティマーケティングの成功例を非常に詳しく教えてくれましたのでご紹介します。

目次

- 1 交流会イベントを主催するきっかけと、イベント内容

- 2 リピート率驚異の50%!コミュニティマーケティングのKPIとは

- 3 競合が激しいオフライン交流会イベントで勝つためにすべきこと

- 4 参加者が激減で大ピンチ!イベント設計の見直し方法

- 5 高いベネフィットが提供できる秘策は「アクティブリピーター」の存在にある

- 6 交流会イベントを「ゼロ」から立ち上げるフローを全解説

- 7 【交流会の交流を円滑にするためのTips】乾杯時のあいさつを工夫する!

- 8 交流会イベントの費用対効果は合うの?他のマーケ施策と比べてどう?

- 9 これから交流会イベントを主催したい方へのメッセージ「イベントはブランドとして育てるべし」

- 10 まとめ 【インタビューを終えて】

交流会イベントを主催するきっかけと、イベント内容

野口:

早速ですが、貴社のサービスについて教えてください。

戸山:

株式会社サムシングファン マーケティング部の戸山です。

弊社は、2003年に創業して以来、動画制作の受託サービスをメインとして展開しています。

いわゆる動画制作会社です。

動画を作りたいクライアント様から直接依頼いただくような会社です。

一般的には、動画制作会社は広告代理店などを経由して依頼いただくことが多いのですが、私たちの場合は、基本的に直接ご依頼いただくことが多いですね。

ですから、自社で集客する必要があるため、動画の制作だけではなく、自社マーケティングを活動的にやっていく必要があります。

自社を知っていただくようなマーケティング活動の一環として、IT飲み会っていうのをやらせてもらっています。

野口:

ありがとうございます。そうすると、もともとは自社の直販で売れるような体制を作るために、こういったビジネスイベントを開催し始めたという経緯から、ビジネス交流会が実施されているということですね。

続いて、IT飲み会はどういったイベントでしょうか?

戸山:

イベントが生まれた経緯からお話ししますね。

IT飲み会は、私が最初に作ったものではないんです。

もともとは、弊社代表である薮本と、Chatwork株式会社(現:株式会社kubell)の元代表である山本さん、そしてもう一人のサポーターである大崎さんの3人が初期メンバーとして立ち上げたものです。昨年7月から私が主催を引き継ぎました。

もともと大阪から始まったこの活動は、当時、自社マーケティングを強化し、オフラインイベントをより活発に展開していこうという流れが強い時期に生まれました。

この飲み会形式の交流会は、主に経営者の方々が集まる場として10年以上続けられていて、現在も日本の各地、さらには世界各地でも開催されることもあります。

不定期ではありますが、「東京IT飲み会」に関しては毎月開催しており、私が昨年7月から主催を引き継いでからも、コロナ禍の休止期間を経て、基本的に毎月欠かさず開催しています。

このイベントのイメージとしては、IT業界の方々が集まり、オフラインで交流しながら、飲み会のようにリラックスした雰囲気の中でネットワーキングを行う場です。

さらに、ゲストスピーカーの登壇もあり、創業者の方々が創業時のバックボーンやハードシングスについて20分間語るセッションも設けています。

その後には、参加者全員が挙手制で30秒スピーチを行い、自身のPRやサービスの宣伝をする機会があり、最後には食事をしながらの交流を通じて、名刺交換やビジネスの発展に役立つ関係を築いていきます。

とはいえ、IT飲み会 と銘打っているものの、IT業界に限らず、さまざまな業界の方々が参加しており、実際にはB2Bのビジネス交流会のようなイメージで進行しています。

リピート率驚異の50%!コミュニティマーケティングのKPIとは

野口:

ありがとうございます。

それでは、ここからマーケティング施策としてのコミュニティマーケティングの話に移っていきたいと思います。

マーケティング施策として、商談数の獲得や、自社サービスの成約数などこのオフライン交流会イベントのKPIをどのように設定されているか、可能な範囲で教えていただければ嬉しいです。

戸山:

結論、KPIとして商談数の獲得や自社のサービス成約数などを設定しているわけではありません。

以前は「マーケ交流会」のようなイベントも開催していたのですが、マーケ交流会は情報交換がメインとなるため、営業活動があまり歓迎されないという側面がありました。

マーケターの方々は、自分たちのナレッジを深めたいという目的で参加されることが多いため、短期的には営業しやすい場であったものの、営業活動自体を嫌がる方が多くいました。その結果、私たちの会の品質が良くないとされ交流会自体が思うように深まらずに終わってしまうこともありました。

KPIは強いて言えば、参加数でしょうか。

基本的に毎回60名程度が参加してくれます。リピート率は50%ぐらいです。

IT飲み会に関しては、リピーターや新規のお客様が特に大々的に集客をしなくても自然に集まってくれるというブランド力があると感じています。これも、IT飲み会 がきちんとしたコンセプトを持ち、回数を重ねて実績を積んできたからこそ、信頼され、参加者が集まってくれるのだと思います。

ちなみに先月、8月に開催した自社マーケのカンファレンスは4回目だったのですが、ようやくオフラインでもリピートの方々が来てくれるようになりました。オンラインでもリピートの方々が参加してくれるようになり、まだ集客を始めていないのにLP(ランディングページ)を出すだけで、多くの方が参加してくれるような状態になっています。

野口:

なるほど。面白いですね。そして、リピート率50%はめちゃくちゃ高いですね。

イベント交流会の施策は、マーケティング的な言い方をすると、フロー施策というよりも、ストック施策、つまりブランド認知をいかに高めていくかというストック施策であるわけですね。

POINT:交流会イベントはフロー施策ではなく、ストック施策である!

競合が激しいオフライン交流会イベントで勝つためにすべきこと

野口:

続いて、参加者がかなり集まっているとのことで、IT飲み会が成功した理由や、新しく何かを始める場合にコンセプトで気をつけるべき点についてお聞かせいただけますか?

戸山:

最近では経営者交流会、マーケター交流会、セールス交流会など、さまざまな業界や職種に特化したオフライン交流の場が増えてきています。

例えば、IT飲み会も次回は9月11日に開催されますが、同日に別の会社が主催する交流会が裏で開催されることも珍しくなく、複数の交流会が同時開催されるという状況が増えています。

そのため、テーマが曖昧で「どういう人が来るのかわからない」といった交流会だと、参加者は「参加者の属性などが分かりやすい交流会に行こう」と他のイベントを選んでしまう傾向があります。

今の時代、参加者の属性やどういう方がいるのかといった情報をどこまで可視化するかが、交流会の成功において重要になってきています。

また、過去の開催実績やゲスト、参加者についても詳細を記載して、「このIT飲み会はこういう会ですよ」「みんなで営業活動をして売上を伸ばしていきましょう」といった明確なメッセージをLPやウェブサイトで発信していかないと、他の交流会やイベントに参加者を奪われる可能性が高くなります。

そのため、どんなテーマでどんな内容の会なのか、また、どういう人が来ているのかといった情報を毎回可視化していくことが、参加者が安心して参加できる要因になると思います。

野口:

そうですよね。IT飲み会の場合はリピート率が非常に高い飲み会だと思いますが、例えば、初めて参加する方にとっては「この飲み会に参加して仕事につながるのか」とか、「自分と同じ属性の方がいるのか」といった点を気にする方が多いと思います。

参加者が激減で大ピンチ!イベント設計の見直し方法

野口:

イベントの形式についてもお伺いしたいのですが、参加者がIT飲み会に参加する理由をどう作るかという点で、単に「交流して飲んでくださいね」というイベントもあれば、おっしゃっていたように、ゲストが登壇して、その話を聞くために参加するという名目が設計されているケースもあると思います。

イベント設計の重要性について、どのような点に気を配られているのでしょうか?

戸山:

イベント設計については、僕も実際にトライアンドエラーを重ねています。

もともとイベントの主催をしていた薮本から昨年7月、私に飲み会の運営が引き継がれてから、大きく変わった点が一つあります。

それが参加者の属性です。

元々のIT飲み会は、先ほどもお話しした通り、チャットワークの山本さんと弊社代表の薮本が主導で始めたものだったので、初期はオフラインイベントで、DMで参加者を集めていました。

そのため、経営者の仲間が多く参加していました。

実際、参加者の7割ほどが経営者で、その中でもスタートアップから30億規模の経営者が多い傾向にありました。

ところが、昨年7月に薮本がIT飲み会の主催を退任して僕が運営を引き継いだときから経営者の参加が大幅に減りました。

薮本がイベントの主催を退任したことで、経営者層の参加人数が減り、全体の参加者数自体もかなり縮小しました。

結果的に、7月からその年の12月にかけて経営者やビジネスマンの参加がどんどん減少し、昨年の10月や11月頃には、集客にかなり苦労していました。

野口:

かなり痛手ですね…

自分だったらかなり焦りそうです。

戸山:

このままではいけないと思い、流れを変えようと考えました。

これまではB2Bのビジネス界隈で頑張っている経営者を中心にお呼びしていましたが、もっと交流会の場にアクティブに参加してくれるビジネスマンや部長、役員など、外交を主とする役職の方々をターゲットにしようと思いました。

経営者ばかりをターゲットにしていると、彼らは非常に忙しいため、僕の呼びかけだけではなかなか参加してもらえません。そこで、参加者層を変えて、IT業界のマーケターやエンジニアといった方々にも門戸を広げ、少し役職/レイヤーを下げて、幅広い層を呼ぶことにしました。

ちなみに、今年いっぱいでやりきろうと考えているのは、独立して20年未満の、いわゆる「イケイケの社長」を毎月ゲストにお呼びし、企業当初のバックボーンや困難を乗り越えた経験などを語ってもらうことです。これによって、参加するビジネスマンたちがモチベーションの向上やビジネスに対して勇気づけられる場を提供しようと考えています。

モチベーションが上がるようなゲストの方をお招きし、そういった話を聞きたいという方々を集めようと考えています。ゲストのスピーチによる満足度や、他の交流会含めてイベントにアクティブに参加される方々が集まることで、「この経営者を知っているのでご紹介できますよ」といったようなネットワークが自然と広がっていくことを期待しています。

野口:

IT飲み会がある程度ブランド化し、リピート率も上がってきているものの、やはり戸山さんご自身は毎回トライアンドエラーを続けているんですね。

面白いなと感じたのは、参加者の心理的な面として、ただ単に交流するだけでなく、「いい話を聞いてモチベーションを上げたい」というニーズがあることです。

例えば、芦名勇舗さんのような有名でエネルギッシュな経営者の話を聞きたいという人も多そうですよね。

イケイケの社長が登壇することで、参加率が上がるのは確かにありますし、その影響力は大きいですね。

POINT:交流会に参加する人の心理的ニーズを知るべし!

(ex: モチベーションあげたい、元気づけられたい)

戸山:

そうですね、直近ですと、琉球アスティーダの早川さんや、経営者サロンを運営している企業家の方々、またウィルゲートの吉岡さんなど、ビジネスインフルエンサー的な方々をお招きしました。そういった方々に、企業のバックボーンや、もし今もう一度起業するならどうするかといった話をしていただいています。

高いベネフィットが提供できる秘策は「アクティブリピーター」の存在にある

野口:

イベント設計の話について、再度お伺いしたいのですが、他の交流会と異なる特徴はありますか?

戸山:

やはり「リピート率」の高さが一番の特徴ですね。

IT飲み会はリピート率が高く、参加者の半分がリピーターで、もう半分が新規参加者です。そのため、リピーターの方が新規の方を紹介して「この人を紹介しますよ」といった形で、新規の方も馴染みやすくなっています。

他の交流会では定期的に開催している(シリーズ化している)交流会が少ないため初めて参加する方が多く第三者からの紹介といった繋がりがあまりないんです。

また、商談率や受注率についても、通常の交流会では、名刺交換をして「ウェブ制作事業なんですね」となっても、その場で発注につながることは稀ですよね。

交流会で出会ってもそこからまずは仲良くなったり、会食をしたりするというプロセスがないと、受注まで発生しないということがほとんどです。

しかし、IT飲み会では、リピーターの方々が第三者目線で「こういう成果を出している企業だから、発注するならこの会社がいいかもしれない」というので推薦をしてくれることが多いです。リピーターの方がアクティブに関わってくれているので、これが他の交流会と比べての大きなアドバンテージだと感じています。

いつも乾杯の挨拶は僕がリピーターの方を指名してご依頼するのですが、その際に「今回で何回目の参加ですか?」と聞いたり、「2回目の参加でこういう方と出会って、こんな成果が生まれました」という話をしてもらうようにしています。

こうして成功事例が増え、売上が循環する交流会の構造が作れているのが強みだと思います。

このような形で、IT飲み会は他の交流会と比べても非常に高いベネフィットを提供できているのかなと思います。

交流会イベントを「ゼロ」から立ち上げるフローを全解説

野口:

ゼロからイベントを立ち上げる人たちのために、例えばIT飲み会の例をあげつつ、具体的にどのような準備が必要か、また細かい業務フローについてお伺いしたいと思います。

戸山:

まず、ゼロからイベントを立ち上げる際に必要な準備として、思考のベースをしっかりと作り上げることが重要です。

具体的には、どのような参加者が何を持って満足するかを考え、それに基づいてイベント設計していくことが大切です。

私も、他社様からIT飲み会のようなコミュニティマーケティングを展開したいという相談を受けることも多いのですが、私たちは有料でそのサービスを提供しているわけではなく、フラットにアドバイスを行っています。

その中でいつもお話しするのは、交流会を1社で主催するのは非常に難しいということです。

特に今のようにビジネス交流会が溢れている中、1社だけで全てを賄うのは大変です。

そのため、私がゼロからイベントを立ち上げるとしたら、まず同じようなターゲット層を持つ企業様を探し、一緒に協力して交流会を開催することを提案します。例えば、最初は10社ずつお互いのネットワークから参加者を集め、DMを送るところから始めるのがベストだと思います。

野口:

これは、かなり実用的なアドバイスですね。

自社だけだと、そもそも人脈の幅も限られていますし、初動の成果も期待しづらいのと、継続する責任感みたいなものもどうしても生まれにくいですもんね。

POINT: 交流会は、共催で立ちあげすべし!

他には、どのような準備が必要でしょうか?

戸山:

まずLP(ランディングページ)を作成することが必要です。

最近ではPeatixなどのプラットフォームを利用するのも一つの方法です。

また、バナーのデザインも重要で、どのように見せるかが集客に影響します。

野口:

繰り返しおっしゃっていただいているブランド化のためにも、専用のLPの準備は確かに必須であるように思われます。

さらに、販促の際のバナーや、タイトル設定などはかなり参加率に影響しそうです。

適当に作られたイケていない画像だと大丈夫かな?と参加をためらってしまいそうですよね。

戸山:

次に、会場・エリアの選定も大切です。

IT飲み会では毎月渋谷で開催していますが、これはIT業界の「聖地」として渋谷が知られているためです。

時には大手町や新宿、恵比寿、新大久保などでも開催したことがあります。

例えば、大手町で開催した際には、セキュリティ関係や情報システムの方が多く参加されましたが、これはオフィスが近いという要因もあるでしょう。一方、渋谷や恵比寿ではフラットな参加者が集まりやすい傾向があります。

会場選びは参加者の属性にも影響を与えるため、非常に重要です。どの場所がターゲットに適しているかを慎重に考える必要があります。

恵比寿で主催したときは、経営者は多かったのですが、少しやんちゃ目な人が多めだなと感じたことがありました 、、、(笑)

野口:

想像できます (笑)

場所で、業種や属性などが明確に別れるのは、交流会に参加したことがある立場としても実感できるところです。

戸山:

場所によって参加者の職種や役職が分かれることがあるんだなと感じました。そのため、会場選びも自社のターゲットに合わせて慎重に決めたほうが良いのではないかと思います。土壇場で決めるよりも、業務フローの中で最初に「どの場所・エリアが適しているか」を考え、その上で実際に借りられる会場を探すのが良いかなと思います。

POINT: 集めたい属性にあった場所のテストマーケティングすべし!

野口:

ちなみに、会場の予約はどんな感じでされていますか?

レンタルスペースをネット検索して探しているのでしょうか?

飲み物や料理の手配についても気になります。

戸山:

最近では、企業の性質にもよると思いますが、自社のリードを獲得したいというニーズや、テレワークが増えてオフィスを余らせている企業も多いと感じます。

僕の知り合いでも、5、6社ほどが「共催であれば無料でオフィスを貸しますよ」と言ってくれることがあります。もちろん、これはIT飲み会のブランド力があるからかもしれませんが、そういったオフィスを無料で貸してくれる企業の会場をあえて交流会に使うのもありかもしれません。

そうすることで、ケータリングを用意するだけで原価を抑えられますし、オフィスでの開催は、怪しさを感じさせず、参加者に安心感を与えることもできます。企業によっては、オフィスでの開催が良い選択肢になることもあります。

ただ、IT飲み会のブランディングがあるため、基本的にはオフィスではなく、飲食店やバー・レストランのような場所で毎回開催していますが、ときどき企業のオフィスで開催することもあります。その際は、会場を変えることも検討しています。

野口:

なるほど。他社のオフィスを借りて実施するというのは、思いつきませんでした。

イベントのブランドが前提となりますが、そういうところで費用を抑えられたら助かりますね。

POINT: イベントの開催場所は、他社のスペースを借りられるかも!

料理や飲み物などのケータリングを考慮するとレストランなどを借りる場合は、店員さんもすでにいるので、その点は楽ですね。

手配時の料金の調整だけで済みそうです。

参加料金の事前決済システム、または決済リンクの作成などが必要になりますが、戸山さんの場合、どのように対応されていますか?

戸山:

IT飲み会の場合、基本的に現金払いで、当日に決済する形を取っています。

当日の領収書が必要だったりする場合は、領収書発行に対応できるようにしないといけません。

特に事前決済は行っていませんが、企業のオフィスで開催するような場合や特別なイベントでは、IT飲み会のページを使うことが難しくなります。

その場合、Peatixさんのプラットフォームを利用して、イベントページを作成します。

Peatixさんでは、確か決済手数料がかかりますが、事前決済がクレジットカードででき、そのまま参加者情報がスプレッドシートに連携されるので便利です。

オフィスでの開催や特別なイベントでは、Peatixさんを使うことが多いですね。

野口:

決済に関して、実行イメージがとても湧きました。

ありがとうございます。

【交流会の交流を円滑にするためのTips】乾杯時のあいさつを工夫する!

野口:

当日の交流がスムーズに生まれるように、何か工夫していることはありますか?

戸山:

例えば、参加者の情報を事前にスプレッドシートで管理し、それをQRコードにして印刷しておくという形で、当日参加者が簡単に情報を読み込めるようにする感じですね。

ちなみに、参加者同士でQRコードを使って情報を共有できると便利だと思います。例えば、受付のところにQRコードを設置し、それを読み込むと「今日の参加者情報」が表示されるシートやリストを見れるようにすると、参加者同士がつながりたい人を探しやすくなると思います。

当日の司会などの話ですと、最初にどのような会なのかを説明することが、非常に重要だと考えています。

特に、交流会初心者の方は、積極的に他の参加者と名刺交換をするのが難しいことが多いので、まずは場の雰囲気を和ませるために、「参加は何回目ですか?」と参加者に挙手をしてもらうなど、和やかな雰囲気作りを心がけています。

また、乾杯の挨拶も事前に仕込んでおいて、参加者の一人にお願いをしています。その際は、「こういう感じで交流を進めると良いですよ」といったアドバイスを交えながら乾杯を行い、その後は自然に交流が進むように進行を整えています。

特に決まったキーワードや固定されたメッセージはなく、その場の状況を見ながら進行を調整しています。そのため、柔軟に対応することが多いですね。

野口:

自由度を高めつつ、交流によって生まれるメリットを最初に簡単に伝えるようにするなど、工夫をしているということですね。

ありがとうございます。

交流会イベントの費用対効果は合うの?他のマーケ施策と比べてどう?

野口:

最後に、皆さんが非常に気になっているポイントについてお聞きしたいと思います。

一旦、参加者側の売上アップにつながるかは置いておいて、「IT飲み会」が貴社の集客や売上アップにどのように繋がっているのかについて伺いたいです。

また、「他のマーケティング施策と比べて、今のコミュニティマーケティングとしてのイベント交流会の開催は効果的なのか?」という点をお伺いできればと思います。

戸山:

まず結論から言うと、1年間で考えると費用対効果は非常に良いです。ですから、売上アップにはつながっています。

ただし、正直なところSEOの方がCPAなどの観点からいえば、費用対効果が大きかったです。

相対的に考えると、インバウンドマーケティングにおいては、SEOが非常に効果的でした。

それでも、コミュニティマーケティングを行ったことによる副次的な効果は非常に大きかったと感じています。

まず、施策の直接的な評価についてお話ししますね。

まず、イベント開催は、意外とコストがかからないんですよね。

ほとんど人件費と場所代だけだからです。

毎月の運営も私ともう一人のスタッフだけで回している状態で、受付にはサムシングファンの社員と外部の方2名をボランティアでお願いしています。名刺交換や受付をしてもらいつつ、ビジネスマンとしての交流も進めています。

イベントの準備としては、集客のためのLPを作成し、アフターフォローや紹介があればフォローを行い、当日の開催運営とゲストの進行管理を行うだけですので、非常に効率的です。

続いて、副次的効果についてです。

他の企業から「一緒にセミナーをしましょう」「協業しましょう」といったお声掛けをいただくことが多くあります。

逆に、こちらからも協業を提案して、パッケージを共同で作り、代理店としての役割を担ってもらうこともあります。こうして別のビジネスチャンスが生まれてくるのです。

これらの点から、コミュニティマーケティングは非常に価値があると感じています。

一方で、SEOなどでインバウンドのリードを獲得しても、関係性が築かれにくいというデメリットがあります。その点、コミュニティマーケティングでは、深い関係性を構築しやすいのが魅力です。

提案書を作成する際には、信憑性を持たせるためにしっかりと準備する必要がありますが、商談のフローが煩雑になりがちです。

しかし、コミュニティマーケティングで築いた関係性がある場合は、すでにお互いの信頼がある状態から案件が始まるため、提案の信憑性についても双方が理解している状況になります。そのため、提案に対してスムーズに進めることができ、効率的に商談を進められると感じています。

また、受注後の効率性や生産性も高く、非常に良い結果が得られることが多いです。

これを考えると、コミュニティマーケティングのインパクトは非常に大きいと感じています。

野口:

なるほど、とても興味深いお話ですね!

マーケティング施策単体としての評価、即時性などを勘案すると、やはり同じストック施策としてあげられるSEOなどのほうが効果が高いというのも理解できました。

一方で、実施コストも安く済むため、長期スパンで見ると、CPAが合うのは納得できます。

失礼ながら、戸山さんと知り合って、戸山さんがIT飲み会を実施していると聞いたときは、「ただ工数が膨らむだけで、施策として採算があっているのか?」と不思議に思っていたので、非常に面白いです。

さらに、副次的効果として権威性が上がり、紹介が多く来たり、自身の知名度や紹介のしやすさにも繋がると感じました。

商談の効率性も高く、言われてみると、たしかに成約後の進行がスムーズになる点に関しては見落とされがちですが、とても納得感が高いです。

これから交流会イベントを主催したい方へのメッセージ「イベントはブランドとして育てるべし」

野口:

さて、本日イベント主催のコミュニティマーケティングについて、かなり面白いお話をたくさん聞けました。

イベントを開催する際は、最初の立ち上げが非常に大変だということが分かりました。初動の集客のために、知り合いをベースにして行ったり、DMを送ったりする必要がありますが、継続していくことで信頼が積み重なり、他の施策と比べても信頼性が高まります。また、他の施策と比べて、販管費を抑えながら実施できる点も魅力的です。

改めて、戸山さんの現在のIT飲み会の展望と、今後のオフラインマーケティングを実施したいと考えている方々に向けて、メッセージがあればお願いします。

戸山:

今、私が進めているのは、IT飲み会やデジタルマーケティングキャンパスといったカンファレンスイベントですが、これらは、自社のマーケティング活動の一環として、またコミュニティマーケティングの一環として行っています。

これらの活動を通じて、社内でも売上にインパクトを残せているので、今後も継続していきたいと考えています。

ただし、コミュニティマーケティングが売上インパクトを狙って行うものだという考え方には少し違和感を感じています。

あくまで手段の一つとして位置づけるべきで、弊社のような受託制作会社などであれば短期的な売上インパクトを狙うなら、SEO施策や広告運用が有効だと思います。

しかし、長期的にブランドを築き、牽引力を得るという観点からは、コミュニティマーケティングの重要性が増してくるのではないかと考えています。

また、イベント参加者には「ご縁を提供する」といった大げさなものではありませんが、多くの方から感謝の言葉をいただくことが多く、これも一つのメリットだと思います。長期的に考えたとき、コミュニティマーケティングが有効な手段となる理由の一つです。

最近では、ビジネス界隈でカンファレンスイベントやセミナーが主流となり、費用もあまりかからないというメリットがありますが、その中でどう勝ち抜くかを考えると、私は逆張り戦略を意識しています。

多くの企業が1,000人や1,500人を集める大規模なイベントを開催している中で、私は5人や6人の小規模なクローズド交流会を企画し、エンゲージメントを高める場を作ろうと考えています。これを今後、IT飲み会のようにブランド化し、進めていきたいと思っています。

もし皆さんがコミュニティマーケティングやイベントを実施する際には、他の施策と比較しつつ、流行に乗るだけでなく、逆にどのようなニーズがあるかを考えてみることが重要です。主流となっているものがあれば、そこに対してのアンチテーゼを打ち出し、それに応じた戦略を立てるのも一つの方法だと思います。

私自身もIT飲み会やカンファレンスイベントを大々的に展開していますが、今後はクローズドで密接に話せるような会を作り、それも皆さんにご案内できれば面白いのではないかと考えています。

野口:

おっしゃる通り、短期的な売り上げ拡大目的ではなく、ブランドを作るという意気込みで施策を実施するイメージですね。

あとたしかに、コミュニティマーケティングを通じてお客様に感謝されるというのはマーケターとしてのやりがいにつながりますね。

SEOや広告運用などマーケティング施策で集客したお客様に「広告うってくれてありがとうございます!」と、お客様から感謝されることはないですからね (笑)

営業に似たやりがいを感じられるというのは、コミュニティを通じて人との交流が生まれ、その結果として感謝されるというのは、マーケターとしても非常にやりがいを感じる部分だと思います。

こういった交流の中で感謝されることで、ただのマーケティング活動ではなく、人と人とのつながりを深める活動として価値が高まると感じました。

ありがとうございます。

まとめ 【インタビューを終えて】

今回、イベントを主催している側のお話を聞くことは、かなり貴重な経験でした。

しかも、戸山さんもマーケターのため、他の施策との比較を含めたマーケ目線でお話いただけたので、参考になる話が多かったです。

マーケターとしてマーケ施策・営業施策のブレストをしていると、オフライン交流会は必ず出てくる施策のひとつです。

しかし、「誰がやるの?」「場所取り手配がめんどくさそう」「イベント単体としても採算合うのか?」「そもそも売上につながらなさそう」といった懸念があり、実現されない、もしくはあまり意味がなかったと施策評価され、一回で終わるケースが多いのではないでしょうか。

これは、交流会に参加しても「主催している人大変そうだな」と思いますし、継続していればうまくいくというわけではなく、実際にインタビューした戸山さんもかなり試行錯誤されているケースが多いです。

私は継続さえできれば、コストパフォーマンスの高い施策だなと感じます。

CPAなどの観点からもそうですが、成約後すでに関係値が築かれているからこそ、進行しやすくなるという点は、まさにそうだなと感動しました。

経験上、成約後にうまくいったプロジェクトを流入経路ベースで評価するというケースはあまり多くないため、見落としがちだなと思いました。

成約して売り上げを上げるだけでなく、プロジェクト成功が何よりも大事なわけですから、この点は覚えておきたい重要な観点です。

この記事を読んだ方が今すぐ実践に動くことができるよう、かなり実用的なインタビューが出来たと手ごたえがあります。

それは、解像度高く細かい点を含めノウハウを快く公開していただけた戸山さんがいたからだと感謝しております。

「現状のマーケ施策に手詰まりになっていて、イベントマーケティングに挑戦したい」「オフラインイベントをやりたいが、何を準備して施策の蓋然性を会社でどう説明するべきかがわからない」という方が本記事を読んで、役に立ったと思っていただけたら何よりでございます。

最後に、私の結論をまとめます。

下記に当てはまる企業はぜひ実施するべきだと考えました。

- 自社に数十社以上の顧客基盤があり、自社と同等かそれ以上の顧客基盤や知名度を持ち、継続的に共催で交流会を実施してくれる関係値の深い他社がいる

- 長期的にCPAがあえば、短期的なCPAは許容できる

補足: 今回のケースにおける、CPAとは人件費とイベントの場所やケータリングの手配費用のこと- 社内にイベント責任者として、コミュ力が高いメンバーがいて、イベント準備・当日の進行をアサインできる